日本酒の味と香りは、米・水・麹菌・酵母という原材料と、職人の技術、そして土地の風土が織りなす複雑な芸術です。

一口飲めば広がる豊かな風味の背後には、何世紀にもわたって受け継がれてきた伝統と科学が存在します。

この記事では、日本酒の味と香りがどのように生まれるのかを解説し、その魅力を正しく表現するための言葉もご紹介します。

日本酒の味と香りを生み出す5つの要素

1. 麹菌と酵母の協奏曲

日本酒の製造において、麹菌と酵母は主役級の存在です。

この2つの微生物が協力し合うことで、複雑な発酵が進み、豊かな風味の日本酒が生まれます。

麹菌の役割は、米のデンプンを糖に分解する酵素を生成することです。この過程でアミノ酸や有機酸も生成され、日本酒の風味の土台となります。

一方、酵母の役割は、麹菌によって作られた糖をアルコールと二酸化炭素に分解することです。酵母は発酵過程で「酢酸イソアミル」や「カプロン酸エチル」などの香り成分(エステル)やその他の香り成分を生成し、日本酒に独特の香りを与えます。

酵母の種類によって香りが大きく変わるのが日本酒の特徴です。例えば、きょうかい14号酵母は酢酸イソアミルを多く生成し、「バナナのような香り」をもたらします。また、きょうかい1501号酵母はカプロン酸エチルを多く生成して「リンゴのような香り」を生み出します。

蔵元独自の酵母(蔵付き酵母)を使用する場合もあります。蔵付き酵母は各蔵毎に特徴が異なるため、蔵ごとの個性のあるお酒が出来上がります。

2. 米の精米歩合

精米歩合(玄米の何%まで磨いたか)は、日本酒の味わいに大きな影響を与えます。

精米歩合が低いほど(つまり、より多く磨くほど)、米の外側に含まれるタンパク質や脂質が取り除かれ、雑味の少ない繊細な味わいになります。例えば、精米歩合35%の大吟醸酒は、透明感のある味わいが特徴となります。

また、吟醸造りで低温でゆっくり発酵することで、酵母が高級アルコールを造り、もろみ中の有機酸と結びつくことで、「酢酸イソアミル」や「カプロン酸エチル」などのエステルが生じ、香り高い吟醸香が得られます。

一方、精米歩合が高い(あまり磨かない)純米酒などは、米本来の旨味成分(グルタミン酸など)が残り、コクのある味わいになります。

使用する米の品種も重要です。兵庫県産の山田錦はその80%ほどが心白なので、タンパク質が少なく、また割れにくいためより深く精米することが可能です。そのため、雑味が少なく香り高いお酒を作ることができます。

その山田錦に対し、新潟県産の五百万石は「米を蒸した際に粘らないため、外硬内軟の蒸米に仕上がります。また、やや硬めで溶けにくい米質のため、繊細な味わいをもたらす傾向があり

」(引用:KUBOTAYA)、淡麗な味わいを生み出す傾向があります。ただし、心白が大きいため、50%以上の高精白は難しいとされています。

他にも美山錦や雄町など、様々な酒米が使われています。そしてそれぞれの酒米の特性に応じた特徴的な日本酒が作られています。

3. 水のミネラルバランス

日本酒は約80%が水でできているため、水質は味わいに大きく影響します。

軟水(カルシウム含有量が少ない水)を使用すると、発酵がゆっくり進み、柔らかく繊細な味わいになります。京都・伏見の酒がこれにあたります。

硬水(カルシウム含有量が多い水)は酵母の活性を促進し、発酵速度を早めるため、キレのある辛口の酒になりやすいです。硬度240度を超える超硬水仕込みが特徴の千葉県の岩瀬酒造の日本酒「岩の井」や、硬度250前後の超硬水仕込みが特徴の奈良県の油長酒造の日本酒「風の森」などがこれに当たります。

4. 三段仕込みと発酵管理

日本酒独特の製造方法である「三段仕込み」も、味と香りに大きく影響します。

「三段仕込み」とは、日本酒を絞る前の「もろみ」を作っていく工程のことを言います。

なぜ「三段仕込み」をするかと言うと、一気に仕込むと酵母が死んでしまうことがあるからです。一気に仕込むこととで、酸性度が下がり、雑菌に酵母が負けてしまうからです。

そのため、仕込みを複数回に分けることで、酸性度を保ち、酵母を守りながら発酵させるのです。

では具体的に「三段仕込み」の方法を観ていきましょう。「三段仕込み」の工程は4日間に分けて行われます。

三段仕込みの工程

1日目:初添え

酒母(酵母の培養液)に酒母の2倍程度の蒸米・麹・水を加える最初の段階です。よく攪拌して酵母の増殖を促します。

2日目:踊り

攪拌のみ。酵母菌の増殖を待ちます。

3日目:仲添え

2回目の仕込みです。初添えで投入した量の倍の蒸米・麹・水を加えます。

4日目:留添え

3回目の仕込みです。3回仕込むので三段仕込みと言います。仲添えで仕込んだ量のさらに倍の蒸米・麹・水を加えます。

この4日間の工程が終わった後は、温度を調整しながら発酵を管理していきます。

ここまでが通常行われる三段仕込みです。

さらに四段仕込みや六段仕込みのように、仕込み回数を増やすこともあります。三段仕込みで出来たアルコールで酵母が働きを止めてしまっているため、仕込み回数を増やすと糖分が増え、甘いお酒となります。

仕込み後の温度管理

この仕込みを終えた後の温度管理によって、味わいが変わってきます。

8〜15度前後の温度で発酵させた場合

米の旨味を最大限に引き出しやすい温度。純米酒や本醸造酒を造るときに選択されます。

5〜10度前後の温度で発酵させた場合

低めの温度で時間をかけて発酵させることで、フルーティーで華やかな吟醸香が得られます。吟醸酒を造るときに選択されます。

5. 土地と気候のテロワール

日本各地の気候条件も、日本酒の個性を生み出します。

新潟の豪雪地帯では雪解け水由来の軟水と淡麗な酒質を生む酒米「五百万石」、寒い時期にじっくり低温長期発酵することで、すっきりと爽やかな淡麗辛口の酒が多く生まれます。また、新潟県は、「日本三大杜氏」のひとつである「越後杜氏」発祥の地。土地と気候のテノワールに人の技が加わり、美味しいお酒が出来ています。

また、熊本の山間地であり、四季によって激しい気候変化が起きる独特の気候を生かした酒造りで、ふくよかで深いコクが特徴のお酒を造っていますし、京都は夏と冬の寒暖差が大きな気候と、伏見に代表される軟水で作られる穏やかできめ細やかな味わいのお酒が作られます。

また、杜氏(とうじ・酒造りの責任者)の技術継承も地域ごとの味わいの違いを生む要因です。日本三大杜氏と言われる南部杜氏(岩手県)、越後杜氏(新潟県)、丹波杜氏(兵庫県)のように、各地の杜氏集団が独自の技術を継承しています。

日本酒の味わいと香りを表現する言葉

日本酒を楽しむ上で、その味わいや香りを適切に表現できるといいですよね。

ここでは、日本酒の味と香りを表現するための言葉をご紹介します。

香りの表現

- フルーティ:果物のような香り。大吟醸酒などで多く感じられます。リンゴ、バナナ、メロン、桃などの香りが口の中に広がります。日本酒に慣れていない人にも好まれる香りです。

- 華やか:大吟醸や吟醸酒が醸し出す「吟醸香(ぎんじょうか)」と呼ばれる香り。梅や桜、薔薇などの花に似た香りで、周囲が華やぐような雰囲気を感じさせます。

- ふくよか:米や穀物の旨みが感じられる香り。炊き立てのご飯や稲穂のような香りのほか、栗や落花生などナッツ類のような深みのある香りもこう表現します。

- 爽やか:酸味による爽快感が得られる香り。レモンやライムなどの柑橘類、笹の葉や青竹のような若々しい香り、また三つ葉や桜の葉などハーブ系の香りも「爽やか」と表現されます。

- 熟成感:熟成古酒に多く使われる表現。カラメルやナッツ、シェリー酒、ドライフルーツなどを思わせる奥深く重厚な香りが特徴です。長期熟成酒では薬草のようなスパイシーさやコーヒーのような香ばしさも感じられます。

味わいの表現

- 軽快:淡麗と同じような意味で使われる表現。絞りたての生酒の味わいを説明するときに多く使われます。口に含んだときにキリリとし、みずみずしさや新鮮さを感じられるのが特徴です。

- コクのある:複数の味わいのバランスが取れて、日本酒独特の重厚な深みが押し出されているときに使う表現です。

- ふくよか:炊き立ての米のような旨みを感じたり、奥行きのある味わいを表したりするときに使われます。

- すっきり:淡麗辛口のドライな日本酒に使われることが多い表現。飲み口が軽く、シャープな味わいを表します。どんな料理にも合わせやすいのが特徴です。

- 熟成:長期熟成した日本酒の味わいを表現する言葉。酸味と苦みが融合し、キャラメルに似た要素も感じられます。

- キレ:飲んだ後に余計な味が残らず、後味がすっきりしていることを表現する言葉です。

日本酒の香りと味わいの4タイプ分類

日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会(SSI)では、日本酒を「香味特性別4タイプ分類」に分けています。これは、2万種類以上の日本酒のテイスティング結果から導き出されたものです。

-2-1024x1024.png)

- 爽酒(そうしゅ):清涼感のある爽やかな味わい。軽快で滑らかなのどごしが特徴で、香りは抑えめ、味も淡麗辛口です。本醸造酒、普通酒、生酒、生貯蔵酒などがこれに当てはまります。

- 薫酒(くんしゅ):淡麗な味わいに香りの高さが加わったタイプ。フルーツや花の香りが漂う大吟醸酒・吟醸酒が代表格です。甘い飲み口が主体かと思いきや、辛口も存在するなど奥行きの広さも特徴です。

- 醇酒(じゅんしゅ):米の旨みやコクが広がる豊かな味わいのタイプ。香りは抑え目ながらも濃厚な味わいが特徴で、純米酒や山廃・生酛系などがこれに当てはまります。

- 熟酒(じゅくしゅ):味と香りの双方が強いタイプ。古酒や長期熟成酒がこれに位置付けられます。ドライフルーツやスパイスなどの複雑な熟成香が漂い、とろりとした飲み口と濃厚な味わいが特徴です。

味わい別おすすめ日本酒5選

実際の日本酒を例に、それぞれの味わいと香りの特徴をご紹介します。

フルーティ系

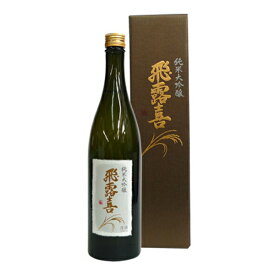

飛露喜 純米大吟醸(福島県)

バナナやメロン、桃のような香りが特徴的で、酸味と甘味のバランスが絶妙です。

華やか系

花陽浴 純米吟醸(埼玉県)

パイナップルや青りんごの香りが特徴で、微発泡感も楽しめる新鮮な味わいです。

米旨系

天狗舞 山廃純米(石川県)

炊き立てご飯のようなふくよかな旨味が特徴で、じっくりと味わいたい日本酒です。

爽快系

新政No.6(秋田県)

柑橘系の酸味とミネラル感が特徴で、白ワインのような爽やかさを持っています。

熟成系

萬歳楽 白山 大吟醸古酒

三年間の低温貯蔵 極淡い黄金色の見た目に、密桃や花梨を彷彿させる気品ある香りと軽快ながら緻密な甘味と酸味に続いて上質な旨味が広がるお酒です。

まとめ

日本酒の味と香りは、麹菌と酵母の働き、米の精米歩合、水のミネラルバランス、三段仕込みと発酵管理、そして土地と気候のテロワールによって生み出されます。これらの要素が複雑に絡み合うことで、フルーティな香りから米の旨味まで、多様な味わいが生まれるのです。

日本酒の味わいや香りを表現する言葉を知ることで、お酒の楽しみ方がさらに広がります。

ぜひ、この記事で紹介した表現方法を参考に、あなたの好みの日本酒を見つけてみてくださいね!

【関連記事】

【こちらもオススメ】

\Amazon・nanaco・Pontaなら50円から換金可能 /\お得に食品ロス解消に役立てる/

▶︎ ロスオフは、食品ロスの支援をしながら、お得に商品を購入したい人にオススメ!