日本酒を選ぶとき、ラベルに必ず記載されている「精米歩合○○%」という数字。

この数字が日本酒の味わいや香り、そして価格にまで大きく影響していることをご存知でしょうか?

今回は、日本酒の世界を深く理解するための重要な指標「精米歩合」について、基礎知識から最新トレンドまで徹底解説します。

精米歩合とは?日本酒造りの第一歩を理解する

精米歩合の基本:数字が示す「磨き」の度合い

精米歩合(せいまいぶあい)とは、玄米を精米(表面を削る)した後に残った白米の重量が、元の玄米の重量に対して何パーセントかを示す数値です。

たとえば、「精米歩合60%」と記載があれば、玄米の40%を削り落とし、残りの60%を使って日本酒を造ったという意味になります。

つまり、「数値が低いほど米を多く磨いている(高精米である)」ことを表します。

私たちが普段食べる食用米の精米歩合は約90〜95%程度ですが、日本酒造りでは70%前後が一般的で、特に高級な大吟醸酒では50%以下まで磨かれることもあります。

この違いは、日本酒の品質や個性を大きく左右するポイントとなります。

精米歩合と精白率の違い

精米歩合と混同されがちな言葉に「精白率」があります。

精白率は、削り落とした部分の割合を指すもので、精米歩合60%の場合、精白率は40%となります。

日本酒のラベルでは通常「精米歩合」が記載されるので、覚えておくと便利かもしれませんね!

なぜ米を磨くのか? 精米の目的と効果

日本酒造りで米を磨く理由は、米の表層部に含まれる成分が味わいや香りに影響を与えるからです。

米の表面にはタンパク質や脂質が多く、これらは栄養価としては重要ですが、日本酒においては雑味や苦味の原因となり、華やかな香りを抑制する働きがあります。

一方、米の中心部(心白)にはデンプン質が多く含まれており、これが発酵によってアルコールに変わる主な成分です。

表層部を削ることで雑味を減らし、クリアな味わいとフルーティーな香りを引き出すことが可能になります。

どの程度磨くかによって、蔵元は目指す酒質を設計しているのです。

精米歩合が日本酒の香りと味わいに与える影響

香りへの影響:脂質が鍵を握る

精米歩合は日本酒の香りに大きな影響を与えます。

米の表層部に含まれる脂質は、フルーティーで華やかな香り(吟醸香)を抑制する性質があります。

そのため、精米歩合が低い(よく磨かれている)ほど脂質が減り、リンゴやバナナのような香りが際立つ傾向があります。

逆に、精米歩合が高い(あまり磨かれていない)場合は、米本来の穏やかな香りが特徴です。

いま話したことをまとめてみましょう!

精米による香りの変化

- 精米歩合50%以下:リンゴやバナナ、メロンなどのフルーティーな香りや、花のような華やかな香りが強く感じられます。

- 精米歩合60%前後:適度な吟醸香と米の香りのバランスが取れています。

- 精米歩合70%以上:米本来の穏やかな香りが主体となります。

味わいへの影響:雑味と旨みのバランス

味わいにおいても、精米歩合は重要な役割を果たします。

精米歩合が低い日本酒は、雑味が少なく、すっきりとしたキレのある味わいになります。

一方、精米歩合が高い日本酒は、米の旨みやコクが強く、複雑でまろやかな味わいが楽しめます。

どちらが優れているというわけではなく、好みやシーンによって適したものが異なるのが日本酒の魅力です。

精米による味わいの変化

- 精米歩合50%以下:雑味が少なく、クリアでキレのある味わい。すっきりとした飲み口で、後味が爽やかです。

- 精米歩合60%前後:米の旨みとキレのバランスが良く、様々な料理と合わせやすい万能タイプ。

- 精米歩合70%以上:米の旨みやコクが強く、しっかりとした味わい。温めて飲むと、より旨みが引き立ちます。

精米歩合と特定名称酒:分類の基準を知る

精米歩合は、日本酒の特定名称を決める重要な基準の一つです。

日本酒は大きく「特定名称酒」と「普通酒」に分けられ、特定名称酒はさらに精米歩合や原料によって細かく分類されます。

| 特定名称 | 精米歩合 | 原材料 | 主な特徴 |

| 大吟醸酒 | 50%以下 | 米・米麹・醸造アルコール | 華やかで繊細な香り、クリアな味わい |

| 純米大吟醸酒 | 50%以下 | 米・米麹のみ | クリアな味わいと芳醇な香り |

| 吟醸酒 | 60%以下 | 米・米麹・醸造アルコール | 上品な吟醸香とすっきりした味わい |

| 純米吟醸酒 | 60%以下 | 米・米麹のみ | 米の旨みと吟醸香のバランス |

| 特別本醸造酒 | 60%以下 | 米・米麹・醸造アルコール | 軽快ですっきりとした味わい。 |

| 特別純米酒 | 60%以下 | 米・米麹のみ | 米の旨味やコクが特徴。 |

| 本醸造酒 | 70%以下 | 米・米麹・醸造アルコール | 軽快ですっきりした味わい |

| 純米酒 | 規定なし | 米・米麹のみ | 米と米麹のみ使用。米本来の旨味やコクが豊か |

※「純米」と名のつくお酒は、米と米麹のみで造られています。一方、「大吟醸」「吟醸」「本醸造」には少量の醸造アルコールが添加されています。

精米歩合別おすすめ日本酒と実売価格

精米歩合の違いを実際に感じるには飲み比べが一番です。

以下に異なる精米歩合の代表的な日本酒とその実売価格を紹介します。飲み比べの参考にしてくださいね!

精米歩合1%以下の超高精米:精米歩合の極限-超高精米酒の魅力と挑戦-

近年、日本酒業界では精米歩合を極限まで追求した「超高精米酒」が注目を集めています。従来の常識を覆す精米技術の進化により、精米歩合1%や0%台という驚異的な数値を実現した日本酒が登場しています。

お米の雑味の原因となる成分を徹底的に取り除くため、非常にクリアで洗練された味わいとなります。

香りは華やかで、吟醸香と呼ばれる特有の良い香りが際立ち、口当たりは滑らかで、きれいですっきりとした飲み口が特徴です。

このような超高精米酒は、精米に膨大な時間と技術を要するため、生産量が極めて少なく、希少価値が高いのも特徴です。精米歩合を極限まで追求することで、日本酒の新たな可能性が広がっています。

以下のようなお酒が超高精米として販売されています。

| 商品名 | 精米歩合 | 特徴 | 内容量 | 価格(税込) ※販売店により、価格は異なります。 |

| 零響 -Absolute 0- | 0.85% | 極限の透明感とクリアな味わい | 500ml | 385,000円 |

| 伯楽星 純米大吟醸 道場六三郎 | 1% | 軽やかで和食を引き立てる味わい | 720ml | 179,300円 |

| 楯野川 純米大吟醸 光明 | 1% | 上品さの中に、しっかりとした米の旨味や甘味を感じられる | 720ml | 143,000円 |

超高精米で醸されたこれらのお酒について、もう少し詳しくみていきましょう!

零響 -Absolute 0-

「零響 -Absolute 0-」は、宮城県の新澤醸造店が手掛ける日本酒の最高峰とも言えるお酒です。

精米歩合0.85%という世界最高レベルの精米を実現し、5,297時間(221日)もの時間をかけて丁寧に磨き上げられています。

蔵の華(宮城県産契約栽培米)を使用し、完璧な醸造過程とマイナス5℃の氷温熟成を経て完成。

仄かな果実香、滑らかな酸味、透明感のある旨味が特徴で、口に含むと繊細な味わいが広がり、輝く余韻が残ります。

国内333本、アジア333本、欧米333本の限定流通で、世界で999本しか存在しない希少な逸品です。

500mlで385,000円(税込)という価格も、その価値を物語っています。

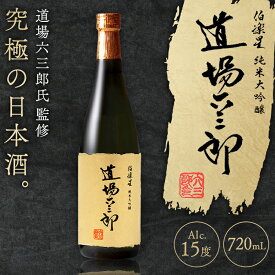

伯楽星 純米大吟醸 道場六三郎

「伯楽星 純米大吟醸 道場六三郎」は、宮城県の新澤醸造店が「料理の鉄人」で知られる道場六三郎氏とコラボレーションして造られたお酒です。

宮城県産の「蔵の華」を驚異の精米歩合1%まで磨き上げ、道場氏自らが種麹選びから味わいの設計まで携わりました。

控えめな苺のような香りと軽やかな口当たり、すっきりとした味わいと潔い切れの良さが特徴で、和食全般を引き立ててくれます。

通常味わえない米の芯のみの旨味が凝縮され、甘みだけでなく、綺麗さ、若さ、渋み、苦みなど様々なバランスが調和して、唯一無二の味わいとなっています。

720mlで179,300円(税込)という値段もその価値を裏付けています。

楯野川 純米大吟醸 光明

「楯野川 純米大吟醸 光明」は、山形県の楯の川酒造が手掛ける日本酒です。

約2ヶ月半もの時間をかけて米を直径1mm、精米歩合1%の極限まで磨き上げています。

「光明」の名は、「前例のない挑戦によって新境地への扉が開き、日本酒の世界に明るい希望の光がさすように」との願いを込めて命名されました。

澄み切った透明感と洗練された上品さの中に、しっかりとした米の旨味や甘味を感じられる唯一無二の味わいが特徴です。

720mlで143,000円という価格も、その価値を物語っています。

これらの超高精米酒は、日本酒の可能性を広げる挑戦であると同時に、日本酒の価値を世界に示す取り組みとも言えるでしょう。

高精米(よく磨かれている)日本酒

高精米の日本酒は、精米歩合が低い(50%以下)日本酒を指し、米の表層部を多く削ることで雑味の原因となるタンパク質や脂質を取り除いています。

その結果、すっきりとした飲み口と雑味のない透明感のある味わいが特徴です。また、脂質が減ることでフルーティーで華やかな香り(吟醸香)が引き立ちます。

特に山田錦のような酒造好適米を高精米すると、繊細で香り高く、キレの良い味わいになります。

高精米には時間と手間がかかるため、価格が高くなる傾向があります。

※ 精米歩合が高ければ高いほどいいお酒というわけではありません。低精米でも美味しいお酒もありますし、そもそも個人の好みによります。

それでは高精米で醸されたお酒を5つご紹介していきますね!

| 商品名 | 精米歩合 | 特徴 | 内容量 | 価格(税込) ※販売店により、価格は異なります。 |

| 獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分 | 23% | フルーティーな香りと軽やかな口当たり | 720ml | 5,292円 |

| 紀土 純米大吟醸 精米歩合四十 | 40% | バランスの良い香りと味わい | 1800ml | 5,060円 |

| 醸し人九平次 純米大吟醸 山田錦50% eau du desi 希望の水 | 50% | 上品でまろやかな口当たり | 720ml | 2,095円 |

| 〆張鶴 純米吟醸 | 50% | 柔らかな香りと飲み飽きしない味 | 1800ml | 3,780円 |

高精米で醸されたこれらのお酒について、もう少し詳しくみていきましょう!

獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分

「獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分」は、山口県の旭酒造が手掛けている日本酒です。

名前の由来となる23%という極限まで磨き上げた山田錦を使用し、その精米に7日間(168時間)もの時間をかけて丁寧に仕上げられています。

グラスに注いだときの華やかな上立ち香と口に含んだときの蜂蜜のような甘み、飲んだ後のきれいに切れながらも長く続く余韻を味わえるお酒です。

2025年現在、720mlで5,720円、1800mlで約11,440円で販売されており、獺祭のフラッグシップとして国内外で高い評価を得ています。

紀土 純米大吟醸 精米歩合四十

「紀土 純米大吟醸 精米歩合四十」は、和歌山県の平和酒造が手掛けているお酒です。

山田錦を40%まで丁寧に磨き上げ、紀州の良質な水を表現した透明感のある味わいが特徴で、上品な旨味と吟醸香、柔らかな口当たりと心地よい余韻が楽しめます。

IWC2019「SAKE部門」純米大吟醸酒部門でゴールドメダル、2020年には純米大吟醸トロフィーを受賞した実力派。

720mlで2,530円(税込)とコストパフォーマンスにも優れた、若い人にも純米大吟醸を味わってほしいという思いが込められた一本です。

醸し人九平次 純米大吟醸 山田錦50% eau du desi 希望の水

「醸し人九平次 純米大吟醸 山田錦 EAU DU DESIR(希望の水)」は、愛知県の萬乗醸造が手掛ける高精米の日本酒です。

山田錦を50%まで磨き上げ、熟した果実やエキゾチックなスパイスの香り、柑橘系の爽やかな酸味とハチミツのような甘みが調和。

白ワインを思わせる味わいは、和食だけでなく洋食とも相性抜群です。720mlで約2,365円(税込)と手頃な価格も魅力です。

※販売店により、価格は異なります。

〆張鶴 純米吟醸 純

「〆張鶴 純米吟醸 純」は、新潟県の宮尾酒造が手掛ける高精米の日本酒です。

精米歩合50%の五百万石を使用し、米と米麹のみで醸した純米吟醸酒。

優雅な香りと滑らかな口当たり、和三盆糖のような上品な甘みとふくよかな旨みが特徴です。

後味はスッキリと軽快で、飲み飽きしない味わい。

720mlで約1,980円(税込)と手頃な価格も魅力のお酒です。

※販売店により、価格は異なります。

中精米(バランス型)日本酒

中精米の日本酒は、一般的に精米歩合60~70%程度のお酒を指します。

お米の外側を適度に残すことで、米本来の旨味やコクと、精米によって生まれるクリアさのバランスが良いのが特徴です。

香りは高精米のものに比べると穏やかで、米の風味をしっかりと感じられます。

そのため、様々な料理と合わせやすい食中酒として優れており、日常的に楽しむのに適しています。

価格も比較的求めやすいものが多く、純米酒や本醸造酒といったタイプに多く見られます。

それでは、どのようなお酒があるのかみていきましょう!

| 商品名 | 精米歩合 | 特徴 | 内容量 | 価格(税込) ※販売店により、価格は異なります。 |

| 神亀 純米辛口 | 60% | 旨みと酸味のバランス | 1800ml | 4,000円 |

| 日高見 超辛口 純米吟醸 | 60% | コクと酸味のバランス | 1800ml | 2,700円 |

| 酔鯨 純米酒 八反錦60% | 60% | 1800ml | 3,380円 |

神亀 純米辛口

「神亀 純米辛口」は、埼玉県の神亀酒造が手掛ける純米酒です。酒造好適米を60%まで精米し、最低2年以上の熟成期間を経て出荷されます。

口に含むと熟成からくる濃醇な旨みとほんのりとした甘みが広がり、のどに落ちるとふわりと溶けるように静かに切れていくのが特徴。

蔵元が目指す「口にした時に柔らかく、最後にすうっとキレが良く

」(引用:MATSUBADOH)という言葉がぴったり!

特にお燗にすると真価を発揮し、旨みがさらに膨らみます。秩父系荒川の伏流水(硬水)を使用した骨格のしっかりした味わいは、濃い目の料理と相性抜群です!

日高見 超辛口 純米吟醸

「日高見 超辛口 純米吟醸」は、宮城県石巻の平孝酒造が手掛ける銘酒です。

精米歩合60%の米を使用し、日本酒度+11の超辛口に仕上げた一本。穏やかな香りとしっかりしたコク、すっきりとしたキレが特徴で、冷やせばシャープな味わい、ぬる燗にするとまろやかさが際立ちます。

魚介類や肉料理とも相性が良く、食中酒として万能です。

酔鯨 純米酒 八反錦60%

「酔鯨 純米酒 八反錦60%」は、高知県の酔鯨酒造が手掛ける定番の純米酒です。

広島県産の酒造好適米「八反錦」を60%まで精米し、鏡川最源流域の湧水と酔鯨伝統の熊本酵母を使用して低温でじっくり醸されています。

爽やかな香りと口当たりの良い飲み口が特徴で、純米酒ならではの素材の旨みが十分ありながらも味わいは軽快です。

程よい酸味が心地よく、スッキリとした後味が特徴。

料理の味を生かす食中酒として和食全般に合いますが、特に焼き物などのシンプルな料理との相性は抜群です。

低精米(あまり磨かれていない)日本酒

低精米の日本酒は、お米をあまり削らず(精米歩合80%以上が目安)、米本来の旨味や複雑味を活かした個性的な味わいが特徴です。

かつては雑味が出やすいとされていましたが、近年の醸造技術の向上により、雑味を抑えつつ米の濃醇な風味を引き出すことが可能になりました。

香りは穏やかで、しっかりとした米の味わいを楽しめるものが多く、食中酒としても注目されています。

また、米を無駄にしないため環境負荷が低く、サステナビリティの観点からも評価されています。

では、どのようなお酒があるか見ていきましょう!

| 商品名 | 精米歩合 | 特徴 | 内容量 | 価格(税込) |

| 亀齢 純米酒 香葉(こうは) 九拾弐 | 92% | 控えめな香りと旨みのある味わい | 720ml | 1,650円 |

| 風の森 雄町 807 | 80% | 低精米雄町の複雑な旨みと爽やかな微発泡感 | 720ml | 1,870円 |

| 高砂86(ハチロク) | 86% | 米の旨味溢れる辛口の低精米酒。コスパ高い一本 | 720ml | 1,458円 |

| 七本鎗 低精白純米 80%精米 | 80% | 米の旨み豊かな骨太低精米純米酒 | 720ml | 1,705円 |

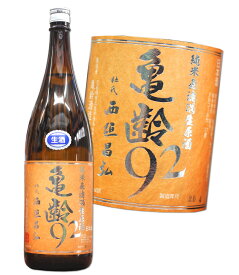

亀齢 純米酒 香葉 92

「亀齢 純米酒 香葉 92」は、広島県東広島市の亀齢酒造が手掛ける低精米の純米酒です。

広島県産八反錦を精米歩合92%という高い数値で使用し、自家培養酵母で醸されています。

控えめで穏やかな香りながら、米の旨みをしっかりと感じられ、すっきりとしたキレの良い後口が特徴です。

低精米ながらも透明感があり、フルーティさも感じられる上品な味わい。

「季節の移ろいとともに表情を変え、飲まれる方のかけがえのない『その時々』に寄り添える」という蔵元の思いが込められています。

風の森 雄町 807

「風の森 雄町 807」は、奈良県御所市の油長酒造が醸す低精米の純米無濾過無加水生酒です。

岡山県産雄町を精米歩合80%で使用し、7号酵母と超硬水で超低温長期発酵させています。

白桃やマスカットを思わせる甘く華やかな香りと、風の森ならではの心地よい微発泡感が特徴。

口に含むと、雄町らしいリッチでコクのある甘みと旨味、綺麗でしなやかな酸が調和し、複雑でパワフルな味わいを楽しめます。

高砂86(ハチロク)

「高砂86」は北海道産米を精米歩合86%で仕込んだ、北海道旭川の高砂酒造による低精米純米酒です。

米本来の旨味とコクを存分に楽しめるようあえて低精米で醸造。

日本酒度+5の辛口で酸度1.6、アルコール度数14度とバランス良く、酸味の華やかさとキレの良い後味が特徴です。

軽やかな飲み口ながら飲み応えもあり、冷やから燗まで幅広く楽しめるコストパフォーマンスに優れたお酒です。

七本鎗 低精白純米 80%精米

「七本鎗 低精白純米 80%精米」は、滋賀県の冨田酒造が地元産の酒米「玉栄」を麹米65%、掛米80%の精米歩合で仕込んだ純米酒です。

低精米ならではの米本来の旨みと穀物感が豊かに広がり、力強い酸味が味わいを引き締めます。

冷やしても燗にしても楽しめる骨太な味わいで、濃い味付けの料理と相性抜群。

無濾過生原酒タイプもあり、フレッシュな口当たりと深いコクが魅力です。

精米歩合から考える日本酒の選び方

好みの香りと味わいで選ぶ

- フルーティーな香りとクリアな味わいが好き:精米歩合50%以下の大吟醸酒や純米大吟醸酒を選ぶと良いでしょう。

- 米の旨みやコクを重視したい:精米歩合70%前後の純米酒や本醸造酒がおすすめです。

飲み方による選び方

- 冷やして飲む:精米歩合が低い(よく磨かれた)日本酒がおすすめ。フルーティーな香りとクリアな味わいを楽しめます。

- 常温で飲む:精米歩合60%前後の日本酒が、バランスよく楽しめます。

- 温めて飲む:精米歩合が高い(あまり磨かれていない)日本酒が、温めることで旨みやコクが引き立ちます。

料理との相性

- 刺身や寿司などの繊細な味わいの料理:精米歩合50%以下の大吟醸酒や純米大吟醸酒がおすすめ。クリアな味わいが料理の繊細さを引き立てます。

- 焼き魚や煮物など、しっかりとした味わいの料理:精米歩合60%前後の純米吟醸酒や特別純米酒が良く合います。

- 鍋物や揚げ物など、濃厚な味わいの料理:精米歩合70%前後の純米酒が、料理の味に負けずに楽しめます。

シーンや料理との相性で選ぶ

- 冷やして飲む、刺身や寿司と合わせる:精米歩合の低い大吟醸酒が、繊細な料理を引き立てます。

- 温めて飲む、鍋や煮物と合わせる:精米歩合の高い純米酒が、濃厚な味わいの料理と相性抜群です。

季節による選び方

- 夏場:精米歩合の低い、すっきりとした飲み口の日本酒を冷やして楽しむのがおすすめ。

- 冬場:精米歩合の高い、コクのある日本酒を温めて楽しむと体が温まります。

価格帯を考慮する

精米歩合が低いほど精米に手間と時間がかかるため、価格が高くなる傾向があります。

日常使いなら精米歩合60〜70%の日本酒、特別な日には50%以下の高精米酒を選ぶのも一つの方法です。

精米歩合だけでは測れない日本酒の魅力

精米歩合は日本酒のスタイルを理解する重要な指標ですが、これだけで「良いお酒」を判断することはできません。

日本酒の味わいは、精米歩合の他にも、使用する米の品種、仕込み水の特性、酵母の種類、醸造方法など、様々な要素によって決まります。

また、蔵元の個性や地域の特色も大きく影響します。

それと、個人の好みや飲むシチュエーションによっても最適な日本酒は変わってきます。

ですから精米歩合はあくまで一つの目安として、自分の好みや飲むシーンに合わせて、日本酒を選ぶことが大切です。

様々な精米歩合の日本酒を飲み比べて、自分好みの一本を見つける楽しみもあります。

まとめ:精米歩合を知って日本酒選びを極めよう

精米歩合は、日本酒の味わいや香りを左右する重要な要素です。

精米歩合が低いほど(よく磨かれているほど)フルーティーで華やかな香りとクリアな味わいになり、精米歩合が高いほど(あまり磨かれていないほど)米本来の旨みやコクを楽しめます。

日本酒選びの際には、精米歩合を参考にしつつ、自分の好みや飲むシーン、合わせる料理などを考慮して選ぶと良いでしょう。また、同じ精米歩合でも蔵元によって個性が異なるので、様々な日本酒を飲み比べてみるのも楽しいものです。

精米歩合の知識を活かして、日本酒の奥深い世界をさらに楽しんでみてください。きっと、あなたにぴったりの一本が見つかるはずです。

【関連記事】