東京に残る江戸時代からの酒蔵

東京都心から電車で約80~90分。緑豊かな青梅市沢井に、300年以上の歴史を持つ酒蔵「小澤酒造」があります。

kimi

kimi 東京なのにちょっとした旅気分が味わえる!

秩父多摩甲斐国立公園の豊かな自然と多摩川の清流に囲まれたこの地で、江戸時代から300年以上に渡る歴史と伝統を守りながら、時代に合わせた酒造りを続けています。

本記事では、40代・50代の日本酒を愛する方々に向けて、小澤酒造の歴史、特徴、そして尽きることのない魅力について詳しくご紹介します。

小澤酒造の歴史:元禄から続く伝統

小澤酒造の創業は1702年(元禄15年)とされています。

実際にはそれ以前から酒造りを行っていたと考えられており、元禄15年の古文書に酒税に関する調査の記録が残っていることから、この年を公式な創業年としています。

創業者の小澤家は、甲斐・武田氏の家臣の末裔と言われており、甲州から青梅に移り住み、当初は林業を営んでいました。

山中で豊富な水源を発見したことをきっかけに酒造りを始めたと伝えられています。

現在は第23代目当主の小澤幹夫氏が伝統を守りながらも時代に合った酒造りを継承しています。

年間売上高は17億円、出荷高は年間1万石(1升瓶で約180万本)に達する東京を代表する酒蔵です。

「澤乃井」の由来と自然環境

「澤乃井」という銘柄名は、小澤酒造がある地域がかつて「澤井村」と呼ばれていたことに由来しています。

この地名は、清涼で豊かな水が流れる名水郷であることから名付けられました。

場所を見てみましょう。

小澤酒造がある青梅市沢井は、この地図を見ても分かるとおりに、多摩川上流の御岳渓谷沿いに位置し、秩父多摩甲斐国立公園に指定されている自然豊かな場所です。

東には二俣尾、西には御岳本町や奥多摩町川井、南には多摩川を挟んで柚木町、北には成木と隣接しています。

この地理的特性が、小澤酒造の日本酒造りに大きな影響を与えています。

特に、酒造りに欠かせない良質な水が豊富に得られることが、この地で300年以上酒造りが続いてきた最大の理由と言えるでしょう。

小澤酒造の特徴:自然の恵みと伝統技術

豊かな自然環境と二種類の仕込み水

小澤酒造の酒造りを支える最大の特徴は、二種類の硬度の異なる仕込み水を使用していることです。

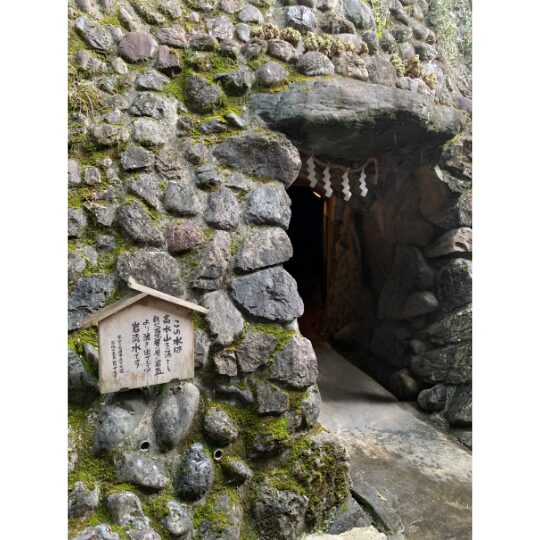

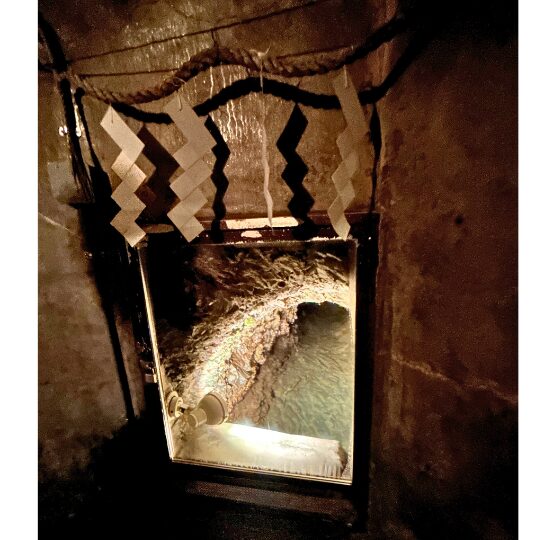

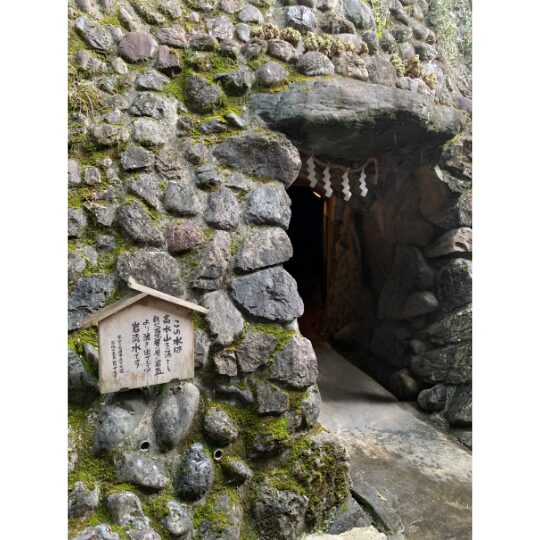

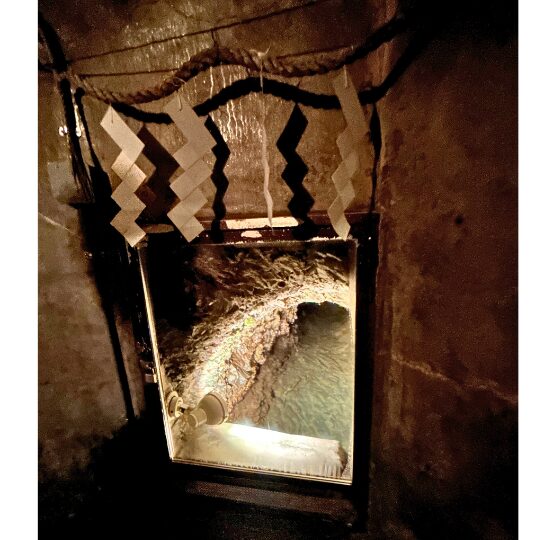

一つは敷地内の岩盤を横に掘り進んだ洞窟の奥から湧き出す中硬水、もう一つは約4km離れた山奥の井戸から採れる軟水です。

洞窟内の湧き水は非常に澄んでおり、見学者からは「神秘的」とも評される程の美しさです。

ミネラル含有量の少ない軟水を使うと、発酵が穏やかに進み口当たりまろやかでスッキリした味わいの日本酒が出来上がります。逆にミネラル含有量が多くなると、発酵が促進されてキレいい辛口で濃厚な味わい深い日本酒が作れます。

井戸から湧き出る中軟水と、山奥の井戸から出る軟水。これらの水を使い分けることで、多様な味わいの日本酒を生み出しています。

特に伝統的な「生酛(きもと)造り」で造られる「純米吟醸生もと 東京蔵人」には、「山の井戸」の軟水が用いられています。

伝統と革新:木桶仕込みと生酛造り

小澤酒造では、現代的な設備と共に、伝統的な製法も大切に受け継いでいます。

その一つが木桶仕込みです。2002年、敷地内にあった樹齢300年の杉の大木が倒木の危険性から伐採されることになった際、その材を活用して大阪の職人に依頼し、酒桶を製作しました。

現在でも、数量限定の「木桶仕込 彩は(いろは)」などの仕込みにこの木桶が使われています。

また、現代の主流である速醸酛(人工乳酸を添加する製法)だけでなく、一部の銘柄では伝統的な「生酛(きもと)造り」を採用しています。生酛造りは、蔵に棲みつく自然の乳酸菌の力を借りて酒母を育てる、とても手間のかかる製法です。

現在、日本酒全体の約1%しかこの製法が用いられていないと言われる中、小澤酒造では「純米吟醸生もと 東京蔵人」などでこの伝統技法を守り続けています。

革新的な熟成酒「蔵守」

伝統を守る一方で、小澤酒造は新しい挑戦も続けています。

1992年から始まった熟成酒ブランド「蔵守(くらもり)」は、当時の会長・小澤順一郎氏がフランスのシャトー文化に触発され、「日本酒も熟成させたら面白いのではないか」と考えたことから始まりました。

定番酒「純米大辛口」を3年間貯蔵してみたところ、熟成による新たな可能性を感じ、本格的に商品化されました。

現在では、20年以上熟成させた純米大吟醸なども存在し、熟成によって引き出される独特の香りと琥珀色、濃醇な味わいが楽しめます。

これらの熟成酒は、主に「蔵守の会」に加盟する特約店限定で流通しています。

「澤乃井」ブランドの魅力:多彩なラインナップ

「澤乃井」ブランドは、その品質の高さから国内外で高い評価を受けています。

2018年には日本酒コンクール「Kura Master」においてプラチナ賞を受賞しました。

トレードマークは、清流が流れる土地らしく沢蟹をモチーフにしています。

ラインナップは非常に多彩です。

大吟醸 凰(こう)

山田錦を35%まで磨き上げた、フルーティーで芳醇な香りとすっきりした喉越しが特徴の最高級品です。

受賞歴

- 2019年、2020年東京国税局酒類鑑評会吟醸部門優等賞

純米大吟醸 芳醸参拾伍

同じく高精米の純米大吟醸で、贈答品としても人気があります。

受賞歴

- Kura Master2024純米大吟醸部門プラチナ賞

- インターナショナルワインチャレンジ(IWC)2022

- 純米大吟醸酒部門シルバーメダル2020年

- 2021年東京国税局酒類鑑評会純米吟醸部門優等賞

- Kura Master2018純米大吟醸部門プラチナ賞

純米吟醸生もと 東京蔵人

伝統的な生酛造りで醸された、米の旨味と酸味が調和したお酒です。

受賞歴

- Kura Master2018純米吟醸部門プラチナ賞

- Kura Master2019純米部門金賞

- Kura Master2020純米部門プラチナ賞

- ワイングラスでおいしい日本酒アワード2020プレミアム純米部門金賞

- ワイングラスでおいしい日本酒アワード2022プレミアム純米部門金賞

- ロンドン酒チャレンジ2020ゴールド賞

- 第63回全国推奨観光土産品

- 全国燗酒コンテスト2016プレミアム燗酒部門にて金賞受賞

- ミラノ酒チャレンジ2024酒テイスティング部門ブロンズ賞

- ミラノ酒チャレンジ2024デザイン部門「ベストデザイン」受賞

- ミラノ酒チャレンジ2024フードペアリング・サン・ダニエーレ産生ハム部門「中央部分」受賞

さわ音

4月中旬から8月下旬頃まで出荷される夏向きの純米酒で、すっきり爽やかな味わいが特徴です。

木桶仕込 彩は(いろは)

樹齢300年の杉で作られた木桶で仕込んだ、木の香りがほのかに移る特別な一本です。

梅酒ぷらり

日本酒をベースに、砂糖を控えめにして造られた梅酒です。青梅産の梅を使用し、ヘタ取りは今でも手作業で行われています。

澤乃井 無濾過生原酒

その名の通り「無濾過」で「生」の「原酒」という三つの特徴を持ち合わせています。搾ったままの状態で一切の調整を加えず、そのままビン詰めされた贅沢な一品。搾りたてのフレッシュさと濃厚な旨味が特徴のお酒です。

この他にも、季節限定酒や様々な特定名称酒があり、訪れるたびに新しい発見がある。小澤酒造さんでは、そんなたくさんのラインナップを取り揃えています。

酒蔵見学と周辺施設:一日楽しめる観光スポット

酒蔵見学

小澤酒造では無料の酒蔵見学を実施しています(要予約)。

見学は平日2回、土日祝日は3回開催され、所要時間は約30分です。

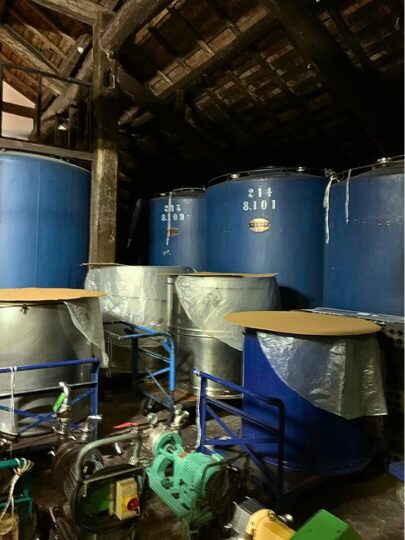

見学では、まず創業当時(元禄時代)に建てられた土蔵「元禄蔵」へ案内されます。

壁厚が20~30cmもあるこの蔵は、外気温の影響を受けにくく、夏でもひんやりとした空気が保たれており、現在は貯蔵庫として使われています。

内部には写真のようなホーロー製の大きな貯蔵タンクが並び、その一つ(8109リットル)を一人で毎日1合ずつ飲んでも100年以上かかるそうです。

その後、もろみを搾る「上槽室」や、熟成酒「蔵守」が眠る貯蔵庫、仕込み水が湧き出る洞窟の井戸などを見学します。

酒米の精米歩合による違いや、精米時に出る米糠が家畜の飼料や米菓子の原料として活用されるなど、サスティナブルな取り組みについても学ぶことができます。

小澤酒造の観光スポット

小澤酒造は単なる酒蔵ではなく、総合的な観光スポットとしても人気があります。

蔵に隣接する「清流ガーデン 澤乃井園」は、多摩川の美しい渓谷を眺めながらリラックスできる庭園です。園内には蔵元売店があり、見学受付もここで行います。

敷地内には「清流ガーデン 澤乃井園」があり、多摩川の清流を眺めながら軽食や試飲を楽しむことができます。

また、食事処として「まゝごと屋」「いもうとや」「豆らく」を運営しています。

特に「まゝごと屋」と「豆らく」は豆腐料理店で、酒造りと同じく水質が重要な豆腐づくりにも力を入れています。

文化施設としては「澤乃井 櫛かんざし美術館」「玉堂美術館」を開設し、バーベキュー施設「煉瓦堂朱とんぼ」も運営しています。

蔵の前には「きき酒処」があり、小澤酒造の様々な銘柄を試飲することができます。

小澤酒造の伝統と精神

杉玉(杉林)と呼ばれる茶色い飾りが蔵のひさしの下に飾られていますが、これは新酒ができたことを知らせるための挨拶として門前にぶら下げられていた伝統的なものです。

蔵内は暗く、ほとんど光源がない環境です。そして1年中温度変化がほとんど起きません。この安定した闇の中で日本酒が静かに熟成していく。。。なんだか神秘的な気がしますね!

まとめ:東京が誇る伝統の酒蔵

小澤酒造は、東京都心から気軽に訪れることができる貴重な酒蔵です。

300年以上の歴史と伝統を持ちながらも、熟成酒「蔵守」のような革新的な取り組みも行っています。

二種類の仕込み水を使い分け、伝統的な木桶仕込みや生酛造りにこだわる姿勢は、本物の日本酒を求める40代50代のお酒好きな方々にとって、大きな魅力となるでしょう。

酒蔵見学、試飲、食事、美術館など、一日中楽しめる総合的な観光スポットとしても最適です。

東京にいながら日本の伝統文化と自然の恵みを同時に体験できる小澤酒造へ、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

2025年4月現在、小澤酒造では春の新酒も楽しめる季節です。多摩川の清流と新緑を眺めながら、「澤乃井」の味わい深さに触れる旅にお出かけしてみませんか?

【関連記事】

東京・青梅の豊かな自然によって育まれた「澤乃井 無濾過生原酒」は、搾りたてのフレッシュさと濃厚な旨味が特徴のお酒です。 40代・50代のお酒好きな方々にぴったりのこのお酒の魅力を余すことなくお伝えします。 当サイト独自レ …

▶︎ 「澤乃井 」を探すならこちら >>

▶︎ 「澤乃井」をふるさと納税でもらいたいならこちら >>

【こちらもオススメ】

\Amazon・nanaco・Pontaなら50円から換金可能 /\お得に食品ロス解消に役立てる/

▶︎ ロスオフは、食品ロスの支援をしながら、お得に商品を購入したい人にオススメ!

」:330年続く伝統と革新が生む、心に響く銘酒「仁勇」と「不動」の魅力-2-1024x683.png)