ビールが高いな! と思ったとき、気軽に飲めて美味しいのが第3のビール。

2023年10月の酒税法改正で少し目立たなくなった感もありますよね。

でも、この第3のビール。実はある障害を乗り切るための工夫が生んだ、企業努力の結晶のようなジャンルなんです。

今日は、第3のビルがなぜ生まれたのか? その背景や開発についてお話ししていきます!

酒税法の影響

酒税の税率

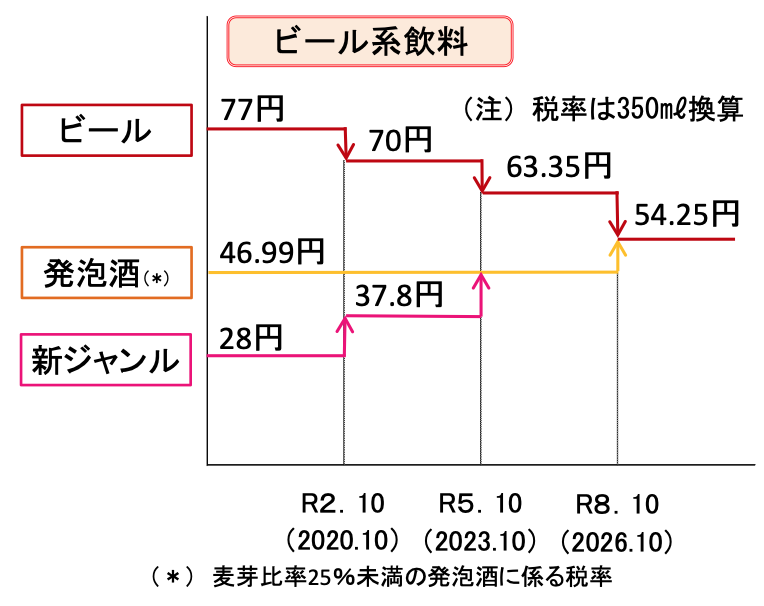

ビールは酒税法により高い税率が適用されてきました。

その税額は1996年時点で、購入金額の実に45.5%が税金でした。その高い税率を回避し、安くて飲みやすいビール系飲料として発売されたのが発泡酒でした。

発泡酒は麦芽含有量を下げることで、ビールよりも安い税率(1996年時点で購入価格の28.9%が税金)での販売を可能とし、順調に売り上げを伸ばしていきました。

2003年税率の改正

2003年、発泡酒の税額が30.8%まで引き上げられました。これにより、ビールや発泡酒よりもさらに安価に提供できる新しいジャンルが求められました。

消費者のニーズ

苦味が少ない飲み口の需要

第3のビールのパイオニアである「ドラフトワン」の開発は1999年に始まりました。その頃の消費者の動向を分析すると、ビール特有の苦味が苦手な人も多く、苦味が少なくスッキリとした味わいの飲料の需要が増えていることがわかりました。

新しいジャンルの創出

これらのニーズに応じて、麦芽や麦を一切使わずにビールテイストを再現する新しいアルコール飲料が開発されました。

第3のビールの開発

サッポロビールの取り組み

サッポロビールは、1999年に「ドラフトワン」の開発を開始し、4年の歳月をかけてエンドウたんぱくを新原料として発見しました。2004年に全国展開を開始し、大ヒットとなりました。

新ジャンルの確立

「ドラフトワン」はビールや発泡酒とは異なる新ジャンルとして確立され、「第3のビール」と呼ばれるようになりました。

このように、第3のビールは、税率の問題と消費者のニーズに応じて開発され、ビール市場に新たな選択肢を提供することになりました。

2023年10月の酒税法改正で、税率は発泡酒と同等まで引き上げられました。それでも「第3のビール」はまだまだ安価で購入しやすい値段帯で買えるものです。

参考までに酒税の変化について掲載しておきますね!

出典:財務省 酒税に関する資料 酒税改正(平成29年度改正)について

Ryo

Ryo ものすごい税額だ!

このように「第3のビール」は高い酒税との戦いの結果産まれた、企業努力の結晶とも言えるジャンルです。

美味しく飲み続けたいものですね!

美味しい第3のビールをチェック!

ふるさと納税でも買える!

【関連記事】

「サッポロ ホワイトベルグ」という第3のビールを知ってますか? この「ホワイトベルグ」、第3のビールながら、香り高くとても美味しいのです! 今日はそんなホワイトベルグを飲んでみたので、基礎知識を交えながらレビューしていきたいと思います!

【こちらもオススメ】

\Amazon・nanaco・Pontaなら50円から換金可能 /\お得に食品ロス解消に役立てる/

▶︎ ロスオフは、食品ロスの支援をしながら、お得に商品を購入したい人にオススメ!

完全ガイド:濁りが生み出す芳醇な香りとジューシーな新体験(NEIPAジューシーIPA)-1024x683.jpg)